« Fini, c’est fini, cela va finir, ça va peut-être finir», dans la pièce de Becket cette phrase est la première clé de lecture. Tout est à l’avenant, comme « la fin est dans le commencement ». On ne sait pas ce qui va finir, des personnages ou du monde qu’on image tout autant à bout de souffle qu’eux. On sait juste que tout tend vers la fin et que les actes et les paroles ne sont que des particules en suspension éclairant l’agonie inéluctable du vivant. L’atmosphère pesante est faite autant de dits que de non-dits, ceux qu’il aurait fallu dire, ceux qui cruellement ne seront jamais dits, ceux qu’on veut dire à tout prix, y compris celui de l’humanité. Parce qu’on ne veut pas parler seul, les mots se substituent au voir et au toucher dans le lien avec les autres.

Il n’y a que les mots qui comptent

Dans cette fin de partie, pour paraphraser Ionesco « Il n’y a que les mots qui comptent, tout le reste n’est que bavardage ». Et quand les mots ne font plus rire l’autre, les autres, la vie s’en va ou l’on veut partir. C’est ce mot-là, «Partir», la deuxième clé de lecture. « Partir » ou le rêve d’un nouveau départ vers un ailleurs où il y aurait un autre choix que la condition humaine. Partir de la pesanteur du quotidien qui aspire «nos cheveux, nos dents! Notre fraîcheur! Nos idéaux!». Sauf que Becket dit que partir n’est pas possible, parce qu’il semble, dans fin de partie, qu’il n’y ait pas plus de perspectives à l’intérieur de la « pièce », qu’à l’extérieur. A l’intérieur il n’y a que des mourants qui ressassent des histoires qui, à force d’être mâchouillées d’amertume, n’ont plus de goût ni de couleurs, tandis qu’à l’extérieur, hé bien … Il n’y a plus rien. Ou alors … on n’a pas le courage, ou les moyens, d’aller voir.

Cette pièce, je l’ai vue à vingt ans.

Fin d’automne triste

Des années plus tard, il me semble, en ce début d’automne triste, que nous sommes rentrés dans la pièce de Becket, la pièce où trône Hamm. Nos modes de vie épuisent notre futur et pourtant nous courons pour rester à la même place, tandis que le sol autour de nous, s’effondre. Nous manquons de courage pour reconstruire un monde avec de meilleures perspectives. Parce que les perspectives sont toutes devenues absentes, ou alors ce sont des perspectives cavalières … avec la raison. Des femmes combattant pour Daesh, des ouvriers dépossédés de leur travail par des faillites cyniques et votant pour Trump, des représentants du peuple ne représentant qu’eux et malgré tout populaires, des dictateurs écrasant leurs opposants au nom de la démocratie, nous ne sommes plus à une contradiction ou un paradoxe près.

Des carcans de pensée

J’attends d’entendre le Ku Klux Klan promettre la justice pour les bavures policières, aux émeutiers de Caroline du Nord ou de l’Oklahoma. Le voile qu’on fait porter aux femmes n’est qu’une ombre de plus dans le voile d’obscurité qui se pose sur le monde. Cette obscurité, c’est la terrible peur de la solitude, la peur d’un avenir solitaire et miséreux, qui nous enferme dans l’acceptation de carcans de pensées et modèle nos réactions sous la forme de préjugés et de stéréotypes.

Pour ne pas être rejetés de communautés, certains acceptent de prendre les mots des autres pour vérité et de cesser de penser par eux-mêmes. Cela va jusqu’à, pour certaines, à accepter les symboles plus ou moins violents – de la violence légère du voile à celle terrible de l’excision ou maintenant du martyr- qui les effacent en tant qu’individu autonome et maître de son corps et de ses idées, pour être reconnues dans la communauté de ceux qui les prônent. Certaines ingénues –comment pourrais-je les qualifier autrement – porteront le voile comme un étendard, fièrement, pour exprimer leur appartenance à une communauté, sans songer plus avant à son signifiant. Elles ne sont pas différentes des adolescents qui recherchent une identité individuelle en portant des vêtement de marques industrielles, ou, bien pire, des hommes qui ont endossé chemise brune ou noire, ou col blanc, pour marcher au pas des dictatures idéologiques ou économiques.

Pour peu qu’ils aient la vague impression d’un écho à leurs angoisses, ou la possibilité d’être reconnus, certains endossent les habits de pensée qui feront d’eux si ce n’est le moine, un homme comme les autres. Jusqu’à ce qu’un événement extérieur réellement perturbateur ne vienne remettre en cause l’échelle du « normal et acceptable » qu’ils se sont inventés. Prenons l’exemple de Jérôme Kerviel. Il est passé du trader fier de l’être et soutenant complètement une logique douteuse et éthiquement irresponsable à cet homme qui rappelle qu’il n’est pas le seul responsable, qu’il n’était qu’un rouage dans l’engrenage dans lequel il s’est pris … Seule sa chute lui a donné une conscience. Certes, il n’était pas seul responsable, mais est-ce que cela suffit pour l’absoudre et oublier qu’il avait réellement pris parti pour l’ensemble de la machinerie ?

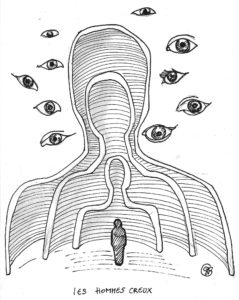

Les hommes creux

Faut-il ne se poser des questions sur un système, une communauté, certaines façons de faire admises dans un groupe fermé, qu’en cas de rupture, et prendre pour acceptable ce qui ne l’est pas, « tant que ça marche et que tout le monde y trouve son compte » ? Non, certainement pas. Ce n’est pas parce qu’on trouve son confort à un moment donné dans une « communauté » de pensée, que cela doit nous absoudre de tout recul critique.

Puis une communauté de pensée, ce n’est en rien une communauté d’affections et de contradiction positives, ce n’est pas cela qui nous fait grandir et être plus libre. Sans indépendance de pensée, il n’y a pas de liberté. Dans les systèmes communautaires, à force d’avoir la même vision des choses, on ne les voit plus que de profil et on finit par ne plus savoir les regarder en face.

« Parler de liberté n’a de sens qu’à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre »

Georges Orwell

La solitude tue

C’est cette brillante découverte que nous révélait, en novembre 2015, Robert Waldinger, le 4 e directeur de cette étude d’Harvard qui a, pendant 75 ans, observé la vie quotidienne de plus de 700 hommes. Tandis que ni la richesse, ni la célébrité, ne garantissent le bonheur, la qualité des relations sociales nous rendrait heureux, et pourrait même nous garder en bonne santé, aussi bien physiquement qu’intellectuellement. On a bien dit la « qualité » des relations, pas la quantité. La mauvaise qualité est comme la solitude, tout autant néfaste. Mieux vaut être seul en bonne compagnie qu’entouré d’opinions irraisonnées qui tiennent lieu d’idées. Cela peut vous conduire dans des communautés qui tuent tout autant que la solitude, si vous ne pensez pas par vous-même. Il y a des gens que vous voyez une heure par an et qui vous inspirent toute votre vie, d’autres qui vous asphyxient pour chaque minute passée en leur compagnie.

Dans « fin de partie », tout n’est qu’asphyxie et solitude, l’un et l’autre mêlés jusqu’à ne plus savoir ce qui est pire. Est-ce que Beckett ne considérait la vie que comme une longue tragédie que seul le rire allégeait ? Le rire de Becket est en tous cas ironique, il a l’élégance d’une distanciation à double sens avec le désespoir. Mais même fin de partie n’est pas une pièce exempte d’amour et de tendresse et l’on sent que là, seulement là, réside encore un peu d’air. Harvard n’a rien démontré de plus qu’une vieille sagesse ne connaissait, il y a près de 2000 ans.

« Toute notre félicité et notre misère dépendent de la qualité de l’objet que nous aimons » … « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu’ils portent sur les choses »

Epictète

Nous ne possédons réellement de pouvoir que sur nos jugements, nos sentiments, nos opinions. Si nous jugeons sereinement, nous pouvons avoir des relations épanouissantes avec les autres. Sauf qu’à partir du moment où nous laissons les autres forger nos opinions, nous ne possédons plus rien. Dans la pièce de Beckett, il est dit « « Toute la vie les mêmes questions, les mêmes réponses.» et « C’est comme la bonne histoire qu’on nous raconte trop souvent, nous la trouvons toujours bonne, mais nous n’en rions plus. »

J’ai du mal à rire des faiblesses humaines, en ce début d’automne triste. Je ne suis même pas sûre de trouver l’histoire bonne. Cette faiblesse des esprits soumis, qui se croient libres de leurs opinions et qui nient la liberté des autres. Ce sont les plus dangereux, car ils chercheront toujours, à tous prix et par la force, à faire taire ceux qu’ils n’ont pas le courage d’entendre, tout bardés qu’ils sont des fers de leur consentement, qui limitent leur champ de raisonnement. Le 21e siècle voit renaître trop d’idéologies mortifères.

Le ciel est bas et lourd, l’avenir nuageux, les augures sinistres. Au milieu de tout cela, je veux encore chanter la vie. Je sais, aujourd’hui, comme demain, toujours m’émerveiller du soleil se fragmentant en mille couleurs dorés sur les feuilles et de la main qui tient la mienne. J’aime la vie, et parce que si « la fin est dans le commencement », chaque jour est un cadeau de plus. Pour le temps que cela durera, car même la fin peut finir, j’en ai fini avec « fin de partie ». Je sors de la pièce, je veux jouer un autre air.

L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie.

Spinoza