Même si le siècle est ridicule, on hésite à rire de tout, cela suppose une élégance, une dérision intime et un tact dans l’audace que trop ignorent. Il s’agit d’apprendre à rire de ses propres blessures et non de forcer le rire avec de piètres moqueries comme le font si bien et si mesquinement tant d’amuseurs publics. Puis il faut savoir avec qui rire de tout. Ils ne sont plus nombreux ceux qui arrivent à ne pas s’arrêter à la surface des choses, comprendre l’ironie mais aussi, et surtout, ne pas rendre les choses sales.

Dans un temps où on reproche aux caricatures d’être exagérées et où on leur refuse le fait d’être justement ce qu’elles sont, un moyen de PROVOQUER la REFLEXION, alors que d’un autre côté on rit grassement des bassesses de pauvres gags offerts pour banaliser l’humiliation à un public féru de trouver plus con que lui, rares sont les rires salutaires. Que les divertissements aient pour but de détourner le regard pour un temps d’une réalité déplaisante, soit, mais comment trouver séduisante cette offre d’esquive quand elle propose non seulement de ne plus y penser, mais surtout de ne plus penser du tout. J’aime le rire d’amitié partagé et le rire qui fait réfléchir, mais est-ce ainsi que les hommes rient ?

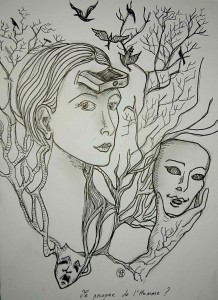

Le rire est le « propre » de l’homme, ça se discute.

En temps normal, la bêtise ordinaire et son cortège servile ne font que m’ennuyer. Quand tout va bien, j’en ris même. Mais quoi, le printemps est là et… je n’arrive plus à rire de tout. Au contraire, tout m’exaspère. En particulier, la bêtise ordinaire, la mienne incluse. En hiver, passe encore, « les ciels bas et gris » et consorts pourraient me servir d’excuses pour une humeur sombre et puisqu’on y attrape si facilement des grippes, la contagion de la bêtise passe inaperçue au milieu de quelques éternuements. Mais ne plus rire au printemps? Non pas que je n’ai pas envie, bien au contraire. Je voudrais tant rire à gorge déployée, me draper dans un rideau de rire sans limite. Rire pour ne pas pleurer, car pleurer nous désarme. Je voudrais soudain avoir beaucoup plus de légèreté dans un monde désespérément pesant. La légèreté du désespoir. C’est une arme que je ne sais pas bien manier. Est-ce de vouloir encore espérer en la nature humaine?

Donc de quelles armes disposent ceux qui veulent croire en cette Humanité ? Quelle est l’arme contre toutes les violences, toutes les cruautés, y compris celles de notre condition humaine? Le rire ? L’éducation? Les mots? Ils peuvent à peine prévenir et si peu guérir. Pourtant je veux croire encore que les mots nous aident dans la douleur, en lui donnant un nom, une forme, ils nous permettent de combattre cette chose qui sinon ne serait qu’innommable. Quelles que soient les paroles amies, qu’elles soient simples, malhabiles ou profondes, elles forment une chaîne d’humanité qui emprisonne de mots ce qui sinon nous submergerait. Aujourd’hui, ce sont ces paroles amies qui me font tenir debout. Elles me réapprennent à rire comme à écrire.

Seule, je pourrais croire perdre la bataille, en premier contre moi-même et mes illusions, dans cette guerre du crayon que je pensais prétentieusement lancée contre l’intolérance et l’irrespect des droits humains. Parce que je ne suis plus si convaincue que l’écriture de ce journal soit bien un acte de résistance utile. Résistance face à qui, à quoi? Aux terroristes? Aux Dogmatismes? A l’indifférence? A la vie? A la mort? Autant écrire mes mots sur l’eau. Aimer le principe de beauté en toute chose, être épris d’éthique et de morale, quel drôle de bagage pour vivre.

A porter au jour le jour, il s’avère, dans de trop nombreuses circonstances, toujours trop léger ou trop lourd. Aujourd’hui, je ne sais plus trop quoi en faire de ce bagage écorné qui a mal vieilli, le mettre en gage aux monts des illusions perdues, faute de piété? Plus modestement, je n’ai plus envie d’écrire et je me remets à le faire parce que confusément, il me semble qu’aussi inutile que cela puisse paraître, cela m’est indispensable.

Parce que ce qui soudain me laisse sans voix ou me met à la peine d’écrire, tient en quatre mots. Mon père est mort.

Il est mort tout au début de ce printemps, aux premiers jours de renaissance. Ceci efface toutes les lettres et me renvoie au silence. Me remettre à écrire devient alors un acte égoïste, sans d’autre signification que de porter mon deuil en dehors de moi. Je n’essaye sans doute que de résister à ma propre peine ; elle m’a atteint par surprise. Le sens de tout cela de toute façon nous échappe, la pièce est confuse. Mon père. Papa. Un homme. Fin mars, un homme est mort parmi tant d’autres. Ça n’a rien changé au cours du monde.

D’autres venaient de mourir aussi, à Bruxelles, tués dans des actes imbéciles et odieux, rajoutant un chapitre aux chroniques de cette haine instillée par l’obscurantisme et devenue, d’une façon horrible, juste de la bêtise ordinaire, d’assassins sans destin, sans volonté d’être des humains. Au matin du 22 mars, j’avais du mal à croire à ce que j’entendais. Mais je n’avais encore aucune idée de ce que pouvait être l’irréalité d’une chose qu’on ne veut pas entendre ou qu’on ne peut pas comprendre. Jeudi 24 mars 2016, 18H30, cette phrase lue qui me gèle: « ton père est mort, appelle-moi s’il te plaît ». Cette phrase me fait mal quand j’y pense. C’est parmi celles qui m’ont fait le plus violence.

Mon père est mort et il avait sans doute cru en certaines choses de son vivant. Je ne sais pas en quoi il croyait encore avant de mourir. Pas en Dieu, mais sinon ? Les mots nous échappent face à la mort. Voici que viennent toutes ces questions qui resteront sans réponse, tous ces regrets dont on ne saura que faire.

Moi qui pleure un homme qui est mort de façon naturelle, de cette humaine nature qui est la mienne, je me demande – sachant comment je ressens avec violence la fin d’une vie – comment peut-on tuer sans rien ressentir, sans frémir et avec le sentiment de justice? Ceux qui tuent savent-ils seulement combien est précieuse une vie d’homme ? Comment soudain une absence peut devenir la somme d’années et de rêves innombrables, un monde infini noyé dans le néant en un soupir ?

Ce sont des mots qu’ils n’entendent pas, des mots en « isme » leur ont verrouillé le cœur et l’âme dans un carcan d’effroyables certitudes. Ils portent la mort en eux, sans comprendre qu’elle est leur début et leur fin. Ce n’est pas un simple schisme qui nous sépare, mais un séisme. Je sais qu’aucun de mes mots, jamais, n’atteindra un seul de ceux-là. Je n’aurai pas de regrets pour eux. J’ai sans doute encore des regrets pour mon père. J’apprendrai à vivre avec, parce que c’est ainsi que les hommes vivent. Un jour, les mots qui n’ont pas été dits, les questions qui n’ont pas été posées, sont pour l’éternité clos de silence. Dans l’irrémédiabilité de la mort, il n’y a plus ni regret, ni pardon, ni même l’ombre d’un sourire.

Il reste si peu de choses d’une vie d’homme. Des papiers. Quelques lettres aux lignes sans confidence, le temps qu’il fait, l’espoir de se voir, si peu en fait. Sur les photos, on s’accroche à des repères, on reconstruit des sentiments, on interprète. Mais la pièce est terminée, il n’y a pas eu de répétitions, il n’y aura pas de tournée triomphale, le rideau est tombé sur nos piètres mimes d’acteurs. On ne trouve plus le livret, c’est trop tard pour jouer.

J’ai de la peine de ne pas avoir su te dire des mots de tendresse. Si les choses étaient à refaire, je ne crois pas que je saurais jouer mieux.

Mais toi? J’ai beau savoir que tu es parti, j’ai beau savoir qu’il était inéluctable que tu partes, qu’il valait sans doute mieux que tu partes à ce moment plutôt qu’encore souffrir, il n’en reste pas moins que j’éprouve une douleur sourde. Je t’en ai voulu longtemps, c’est vrai, d’un ressentiment d’adolescence dont j’ai eu bien du mal à me débarrasser. A l’heure de cette dernière heure, face à ton visage maquillé en masque mortuaire, avec ce sourire grimé emprunté au catalogue des défunts respectables, je vois toutes ces choses que je n’avais pas vues. Tu étais si beau jeune, et tu semblais si tendre. Le temps a effacé certaines photographies et les autres sont à peine le reflet des heures perdues. Je ne réalise pas encore que tu es mort. Il m’est tellement plus facile de dire que tu es parti, comme si tu pouvais revenir. J’ai peur de regarder le vide et mes sentiments en face.

A ta mort, je me suis sentie vidée, fatiguée. Ma tête et mon corps refusaient mon impuissance devant cette violence de la fin. La tienne, la mienne, celle de ceux que j’aime. On voudrait bien vivre debout, mais le temps de se relever de nos dilemmes, il est déjà trop tard. C’est la vie qui tombe. Puis la vie revient, la vie qui tenaille, la vie qui réclame ; qui mendie un sourire, avec des mots amis, des mots devant l’innommable qui arrachent à la morne contemplation de la chute. Les mots, oui, ils peuvent si peu prévenir, mais ils peuvent guérir. Je le sais.

J’ai vacillé, je vacille encore c’est vrai, mais je me relève avec dans la tête ce beau poème d’Eluard, « la nuit n’est jamais complète » et sous des yeux attentifs, auprès de mains tendues, ouvertes, il me reste toujours une vie, La vie, à se partager. Oui, on peut encore rire, même quand on croit qu’il ne reste plus que des cendres. Parce que les terres aux flancs des volcans sont fertiles et c’est ainsi que vivent les hommes.

Malgré la mort et ses porteurs, debout enfin, quand bien même on chutera encore, on se relèvera, fût-ce sur des cendres. Jusqu’à ce que la vie refleurisse et que nous puissions à nouveau nous offrir, des bouquets de rires. Car il faut rire en dépit de tout, même et surtout quand on croit se noyer, pour réapprendre à respirer et continuer à improviser, en dansant, les pas du tango de la vie.